みっけクラブブログ

みっけクラブブログ

☆新クラブスタート☆

2024-04-15

あんなにたくさんあった雪はどこへ …ちょっと風は強いですが、すっかり春らしくなりましたね

…ちょっと風は強いですが、すっかり春らしくなりましたね

…ちょっと風は強いですが、すっかり春らしくなりましたね

…ちょっと風は強いですが、すっかり春らしくなりましたね 3月は進学に伴ってクラブを卒業したお友達もいましたが

、4月は高校入学・中学入学と、環境が大きく変わった子に加えて、4月は新メンバーが増える時期!

、4月は高校入学・中学入学と、環境が大きく変わった子に加えて、4月は新メンバーが増える時期!

、4月は高校入学・中学入学と、環境が大きく変わった子に加えて、4月は新メンバーが増える時期!

、4月は高校入学・中学入学と、環境が大きく変わった子に加えて、4月は新メンバーが増える時期!それぞれが、期待と不安で緊張しながら、新しい仲間を迎え、心機一転で新年度がスタートしました

今年はどんなクラブになって行くのか楽しみですね

さて、新メンバーが加わったら、お互いを知っていくには『自己紹介』がぴったり!ということで、4月の活動は『自己紹介』からスタートです

クラブでは自己紹介の方法が2つあります

例えば、「私は、〇〇が好きな△△さんの隣の、□□が好きな××さんの隣の・・・が好きな☆☆です。」という感じ

どちらの自己紹介でも 姿勢や誰に向けて自分を紹介するかを意識しながら自分のことを伝えます

姿勢や誰に向けて自分を紹介するかを意識しながら自分のことを伝えます

伝言自己紹介では 自分の前の子たちが発表したことを覚えていないといけないので

自分の前の子たちが発表したことを覚えていないといけないので 間違えたり

間違えたり 忘れてしまったりする子もいます

忘れてしまったりする子もいます

そうすると最初から言い直すのですが、昨年からクラブにいた子たちが中心になって、『大丈夫!』『いいよ』『がんばって』など応援しながら、一緒に伝言できたことを喜ぶ姿が素敵でした

自分の前の子たちが発表したことを覚えていないといけないので

自分の前の子たちが発表したことを覚えていないといけないので 間違えたり

間違えたり 忘れてしまったりする子もいます

忘れてしまったりする子もいます

今回の自己紹介を通して、『お友達を知る』『周りをよく見る』『自発的に行動できる』『礼儀を覚える』『誰に伝えるか』を意識することはもちろん、お友達を応援する、一緒に達成する喜びを感じていてくれたらと思いました

学校でも新しい環境で、しばらくの間はたくさんドキドキして帰ってくる子ども達に、安心して学んで過ごせる場所を提供していきたいと思います。

☆ひなまつりクッキング☆

2024-03-06

3月3日は女の子の健やかな成長を祈る「ひな祭り 」ですが

」ですが

今年は日曜日と重なっていましたので、ひと足早い3月1日(金)に☆ひな祭り クッキング☆を行いました

クッキング☆を行いました

「ひな祭り 」は日本の行事という事で『和』にちなみ「大福」を作りました。

」は日本の行事という事で『和』にちなみ「大福」を作りました。

<作り方>

耐熱容器に、白玉粉と水、砂糖を混ぜ汁気が無くなったら、ラップをふんわりかけてレンジで加熱し、よく混ぜます。 何度か繰り返して、餅っぽくなったら、片栗粉をまぶし、くっつかないようにしながら丸くして、平たくします。 手のひらに粉を付けて、おもちをのせ、その上にあんこをのせて包んだら完成です |

グループに分かれてクッキングをしましたが、協力体制がバッチリ でした

でした

上級生が中心になって「〇〇する?」、「順番にやろう!」、「やっていいよ」と声を掛け合う様子が見られました

おもちのフワフワ 、もちもち

、もちもち の感触に、最初は戸惑う子もいましたが、「気持ちいい」、「ふわふわする」と感触を楽しみながら上手にあんこを包んでいました

の感触に、最初は戸惑う子もいましたが、「気持ちいい」、「ふわふわする」と感触を楽しみながら上手にあんこを包んでいました

もうひとつイチゴ 大福にも挑戦しました。こちらはイチゴ

大福にも挑戦しました。こちらはイチゴ をすべてくるむのは難しい(果敢にチャレンジする子もいましたが…

をすべてくるむのは難しい(果敢にチャレンジする子もいましたが… )ので、ちょこんとイチゴ

)ので、ちょこんとイチゴ が顔を出した感じで包みました

が顔を出した感じで包みました

)ので、ちょこんとイチゴ

)ので、ちょこんとイチゴ最後に、ラッピング をして持ち帰りです

をして持ち帰りです

袋に入れるときは、形を崩さないように、そ~っと 慎重にいれている姿が印象的でした

慎重にいれている姿が印象的でした

慎重にいれている姿が印象的でした

慎重にいれている姿が印象的でした

みっけクラブでは、子ども達が活動を通して日本の行事に触れ、楽しめる企画を考えていきたいと思います

♪Valentine♡cooking♪

2024-02-16

2/14は、みんなドキドキのバレンタインデー

今年もみっけクラブでは、バレンタイン クッキング

クッキング をしました

をしました

クッキング

クッキング をしました

をしました

今年は『カップケーキ』を作りました

材料は…ブラックチョコレート 、バター、卵、ホットケーキミックスとトッピングのドライフルーツと砂糖菓子です

、バター、卵、ホットケーキミックスとトッピングのドライフルーツと砂糖菓子です

みんなで協力しながらクッキングしました

ホワイトボードに書かれたレシピとスタッフの説明を聞いて、材料を準備したり、チョコレートを割ったり、材料を混ぜたり…

「これ、持っていくね」、「僕(私)、混ぜるよ」、「次は〇〇だよ」など、お互いに声かけあっていました

混ぜ合わせたチョコレートをカップに入れるのは、ちょっと苦戦していましたが 、2つのスプーン

、2つのスプーン

を使って、はみ出さないように頑張っていました

を使って、はみ出さないように頑張っていました

、2つのスプーン

、2つのスプーン

を使って、はみ出さないように頑張っていました

を使って、はみ出さないように頑張っていました

そのあとは、ドライフルーツ

や砂糖菓子

や砂糖菓子 でトッピング

でトッピング をして、レンジでチン

をして、レンジでチン

焼き上がるまで、ラッピングのリボン 作りにも挑戦しました

作りにも挑戦しました

リボンの色を選んだら、二人一組になって、ひとりが人差し指を出し、ひとりがリボンを結んでお互いにリボン作り、「滑るっ! 」、「どうやって結ぶの

」、「どうやって結ぶの 」、「うまくいかない

」、「うまくいかない 」と言いながら一生懸命に取り組み、完成すると「できた!!

」と言いながら一生懸命に取り組み、完成すると「できた!! 」と満足そうな表情をしていました

」と満足そうな表情をしていました

」と満足そうな表情をしていました

」と満足そうな表情をしていました

最後に、焼きあがったカップケーキを、袋に入れてラッピングし 完成

完成

帰りの車の中では、「お父さんとお母さんと一緒に食べる」、「家でも作れそう」など話していて、お父さん やお母さん

やお母さん 、兄弟

、兄弟 、姉妹

、姉妹 など周囲の人へ意識と感謝する心が成長していると感じたスタッフでした

など周囲の人へ意識と感謝する心が成長していると感じたスタッフでした

みんなの気持ちがこもっているので、きっとおいしいカップケーキになったと思います

みっけクラブでは、活動を通して子ども達が楽しみながら、言葉のやり取りを通して周囲の人と関係していける企画を考えていきたいと思います

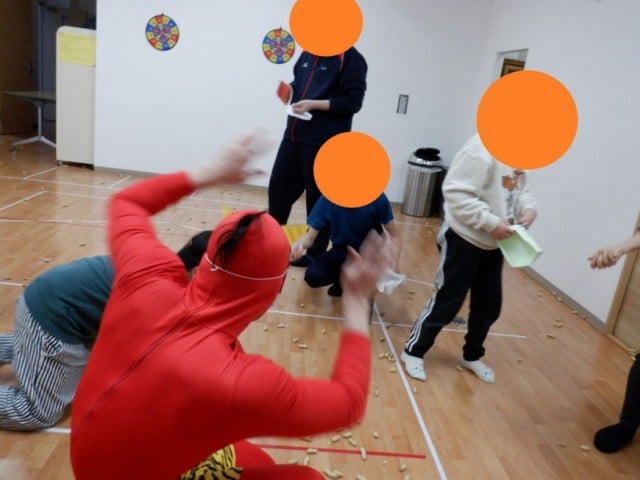

☆鬼と子ども達~節分のお話~☆

2024-02-06

2月3日は節分の日

節分とは季節を分ける日という意味です。暦の上では、節分を過ぎると立春、春になります

北海道では、まだまだ「春」は遠く感じますが、あくまで暦上の話です 。

。

季節の分け目には、悪いもの(邪気)が現れやすいとされていて、その「悪いもの」の象徴が「鬼」なのだそうです

その鬼を祓い、福を招き、みんなの幸せを願う日が節分です

みっけクラブでは、1日早い2月2日に今年の豆まきを行いました

家の中にこっそり潜んでいるかもしれない『鬼』や頑張りたいのに、頑張れない気持ち 、つい意地悪をしたり、言ったりしてしまう

、つい意地悪をしたり、言ったりしてしまう …自分の中の「良くない(ネガティブ)気持ち」を『鬼』に見立てて、豆をまきます

…自分の中の「良くない(ネガティブ)気持ち」を『鬼』に見立てて、豆をまきます

、つい意地悪をしたり、言ったりしてしまう

、つい意地悪をしたり、言ったりしてしまう …自分の中の「良くない(ネガティブ)気持ち」を『鬼』に見立てて、豆をまきます

…自分の中の「良くない(ネガティブ)気持ち」を『鬼』に見立てて、豆をまきます

子供たちが登所する前に、活動をしたり、勉強をしたり、相談をする部屋の中に鬼を貼っておきました

SSTで節分の話をしたあと、豆まきスタート

各部屋の邪気を祓っていると、な、な、な、なんと鬼がっ

みんなで、鬼に豆をぶつけ、退治をしたあと 『己の中の邪気(鬼)を祓う』ために、お友達とスタッフ、そして鬼も一緒に、それぞれ豆を当て合いました

『己の中の邪気(鬼)を祓う』ために、お友達とスタッフ、そして鬼も一緒に、それぞれ豆を当て合いました

『己の中の邪気(鬼)を祓う』ために、お友達とスタッフ、そして鬼も一緒に、それぞれ豆を当て合いました

『己の中の邪気(鬼)を祓う』ために、お友達とスタッフ、そして鬼も一緒に、それぞれ豆を当て合いました

鬼の邪気と自分の邪気を祓ったあとは、みんなで仲良く、今年の平和を願いながら豆を食べました

みっけクラブでは、今後も子ども達が季節の行事を知り、楽しみながらできる活動を企画していきたいと思います

☆クラブの長期休みといえば・・・♪☆

2024-01-22

みっけクラブの長期休みの活動と言えば・・・そう

『クッキング』!!

1/8(月)~1/12(金)まで行いました

クリスマスお楽しみ会に引き続き、『クッキング』も復活です

お正月休み明け、登所してきた子ども達からも、「来週、クッキングですね♪」「楽しみだなぁ~♪♪♪」という声がたくさん

献立は、昨年、12月のSSTで子ども達が食べたいものや作ってみたいものを話し合って決めていました

今回、紹介するこの日は「豚汁」

を作りました

を作りました

お肉や野菜など食材の数が多いので、みんなで手分けして調理します

・お肉を切る

、

、

・ジャガイモや人参、大根の皮をピーラーで剥いて、切る

・ごぼうの皮をこそぎ落して、ささがきにする

・そのほかの食材も食べやすいように切る

・切った食材を鍋に入れて、炒め、水を入れて煮る

・味噌を入れて煮る

調理以外にも、食器を準備する、使った調理器具を洗う、テーブルの準備をするなど、みんな協力して行いました

最初はぎこちなく、危なっかしい手つきの子ども達でしたが、少しずつ慣れていきました

やったことがある事は、自信を持って「やったことある! 」、「できるよ!

」、「できるよ! 」、「やります!

」、「やります! 」と積極的に行動していました

」と積極的に行動していました

」、「できるよ!

」、「できるよ! 」、「やります!

」、「やります! 」と積極的に行動していました

」と積極的に行動していました

「自分で作ると美味しい!! 」とおかわりする姿が印象的でした

」とおかわりする姿が印象的でした

」とおかわりする姿が印象的でした

」とおかわりする姿が印象的でした

クッキングでの経験が、ご家庭でのお手伝いや、食への関心につながってほしいと考えています